|

|

|||||

|

||||

|

||||

参加アーティストと作品 | プログラムデータ | その他の活動 |

||

参加アーティストと作品 【参加アーティスト】 ■ 中瀬 康志 (なかせ・こうじ)[日本]  父が逝った。まるで電池の残量が徐々に減っていくように。 1955年青森県平賀町生まれ。83年 東京芸術大学彫刻科大学院修了。83-86年 東京芸術大学美術学部彫刻科非常勤講師。86-88年 西ベルリン美術大学(DAAD奨学金)。 屋内外の空間を生かした立体作品やインスタレーションを国内外で発表。93年から2002年まで、神奈川県藤野町において、「フィールド・ワーク・イン藤野」の代表として企画・運営を行い、野外でのダイナミックな創作をテーマに国内外のアーティストを招聘するプロジェクトを開催した。2000年、ACACのプレ・イベントとして開催した「puddles−水辺」に参加。 1983 毎日現代美術展(東京・京都) 1984 「同時代性への発話」展(埼玉 県立近代美術館) 1988 「ETAGEN KLANGE」(TELEFUNKENHAUS・ベルリン・ドイツ) 1989 藤野野外彫刻展(神奈川) 1995 「EUROPOS PARKAS国際彫刻シンポジウム」(ヴィリニウス・リトアニア) 1995 「日伯修交百周年」展(MAC・サンパウロ) 1997 「ソウル、名古屋立体造形の交流」展(ウォンソーギャラリ・チョンローギャラリ/ソウル) 1998 「FIELDWORK and SCULPURE」(プアス・ベルギー) 1998-2002 「FUJINO国際アートシンポジウム」(藤野・神奈川) 2000 「Land Art &Beeldhauwerken」(デュインゲローベルド国立公園・オランダ) 「インターナショナル・アーティスト・イン・レジデンス・青森2000 Puddles‘水辺’」(青森) <発表作品> ・ 「お水をちょうだい」番線、グラス ・ 「グッパイ・パパ、グッパイ・ママ」番線 ・ 「地平の器?100人の優雅な食卓」番線、グラス、造花 ・ 「消えた風景」木材、布 ■ 横溝 美由紀 (よこみぞ・みゆき)[日本]

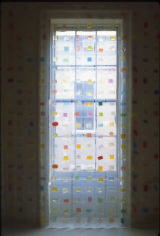

記憶は時にやっかいで、 1968年 東京都生まれ。94年 多摩美術大学美術学部彫刻科卒業。2002年 文化庁在外派遣芸術家在外研修員としてニューヨークで滞在制作。 日常からの苦しみや悲しみ、不安を癒し解放するような純真で静寂な空間を創ることにより、現実との矛盾を同時に表す。プラスチックや石鹸など、人工的な素材と自然素材をあわせて用いることにより、快適さと空虚感、自然と人口が混沌と入り混じった現代社会を暗示する作品を制作している。 1998 「クリテリオム37 Raining」水戸芸術館現代美術センター 2000 「休息の光景」セゾン・アートプログラム・ギャラリー(東京) 「プラスチックの時代:アートとデザイン」埼玉県立近代美術館 2001/02 アーティスト・イン・レジデンス・プログラム、スナッグ・ハーバー文化センター(スタッテン島、ニューヨーク) 2002 「傾く小屋 美術家たちの証言 since.9.11」東京都現代美術館 「Artfront / Wonderfront 〜Site - Ations」スナッグ・ハーバー文化センター(スタッテン島) 「Please Wash Away」スナッグ・ハーバー文化センター、ニューハウスセンター・フォー・コンテンポラリーアート(スタッテン島) 「D.U.M.B.O. Art Under the Bridge Festival」(ブルックリン) 2003 「盗まれた自然」川村記念美術館(千葉) <発表作品> ・ 「Sleeping」インスタレーション(電球、寒冷紗、ハンモック) ■ KIM Juyon (キム・ジュヤン)[韓国]

この「忘却の儀式』には誰にでも参加することができる。瞑想を通じて、私たちは忘れてしまいたい記憶を忘れるようになる。この作品には2tの塩を用いた。様々な文化において塩は「浄め』の意味を持っているから。 1964年 広州市(京畿道)生まれ。86年 鳥南芸術大学卒業(広州)。92年 ベルリン芸術大学卒業。93年 アナ・オペルハイム芸術大学修士課程(ベルリン)。 植物や自然物を素材として用いながら、室内空間、屋外にとらわれないさまざまなインスタレーションを発表。人間の居住空間や衣服など、日常的な物質が次第に植物に覆われていく様を見せるなど、植物などの自生する力をありのままに提示することで自然への畏敬の念を表しながら、人工物との対比をさせることによって自然環境の中にある芸術、生活の中にある芸術の在り方について問う作品を制作している。 1993 「サーチング」Galerie Mulackstr.23(ベルリン) 1993-95 カール・ホルファー・ゲッセルシャフト(AIR)(ベルリン) 1994 「アナクロニスティック・ウォークス」ギャラリー・スティル・アンド・ブレイク(ベルリン) 1997 「リターン」ギャラリー・ルッツ・フィエビグ、ベルリン 1998 メクレンブルグ州立芸術家の家Schloss Plueschow (AIR)(ドイツ) 2000 クロスター・シスマ芸術家の家 (AIR)(ドイツ) 2002 「Isook」プロジェクト・スペース・サルビア(ソウル) 「第二回ウィメンズ・アート・フェスティバル「東アジアの女性と歴史」」ソウル・ウィメン・プラザ(ソウル) 「国際環境芸術展「the Call of the Toad」」ソウル・アーツ・センター(ソウル) 「リコンストラクション・プロジェクト2002」ソン・ジェオン小学校(ソウル) ヨンウン現代美術館 (AIR)(広州市、韓国) <発表作品> ・ 「劇場庭園」樹、土 ・ 「記憶の消去」塩、木の椅子 ・ 「コスモス・センセーション」コスモスの種、紙 ■ Ari SAARTO (アリ・サールト) [フィンランド]   水は何処にでもある。我々の身体の中にも、呼吸する空気の中にも、そして深い足元にも水は流れている。私は、6回の徒歩旅行を行い、それぞれの歩行から水を集めた。壁に書かれた地図は、私が取ったルートであり、小さなカップの水は、その時集められたものである(「青森ウォーター・ウォーク」)。私の初期作品のほとんどは、痕跡、存在、不在、記憶、そして消滅と関連づけられていた。「青森ウォーター・ウォーク」は、「はかなさ」にかかわる作品である。私は風景に多くの痕跡を残さなかった。私が集めた水は、カップの中で蒸発し、水が消えた後、展覧会も終了するだろう。一方写真シリーズ「ウォーター・ウォーク』は、しばらくの間、無慈悲な時間の経過の中にとどまり、抵抗する。しかしこれも、私の徒歩旅行や私の肉体的な労力の断片的な記憶に過ぎないのだ。さらに、私は森のなかでいくつかの庭と小屋を見つけた。いくつかは打ち捨てられた小屋であったが、私はそれらの存在感に魅了された。この小屋のシリーズが「発見物』である。これらの作品は展覧会会期中増え続けるだろう。 1961年フィンランド、ヘルシンキ生まれ。 何かの事件や出来事があった場所を撮影し、もう一つの物語を作るかのような写真作品を発表。行き止まり、閉ざされた地下の扉など、人の営みの抜け殻として存在し、不安や恐れが澱んでいるような都市の片隅に無人の風景を発見し、見るものに提示する。フィンランドの若手写真家として有名であり、フィンランド年でもある2003年は、国内各所で作品が紹介された。 1989 「フォーカス」ヘルシンキ写真美術館(ヘルシンキ、フィンランド) 1992 「ヤング・ルースターズ」ヘルシンキ写真フェスティバル 「ポイント・オブ・ペイン」ギャラリーヒッポリテ(ヘルシンキ) 1993 「Seen Through Senses(感覚を通じて見られたもの)」、ヘルシンキ市立美術館 1995 「ザ・スクリプト・ザ・セコンド フィンランド写真ビエンナーレ」ヘルシンキアートホール(ヘルシンキ) 1996 「Momentum−90年代のフィンランド写真」写真美術館(ヘルシンキ) 1997 「ドラムとカメラ」ガレンーカレラ美術館、ヘルシンキ 「マザーズハート 第7回オウディヴィジュアルデザインビエンナーレ」(ラハティ、フィンランド) 2001 「Topography of Murder(殺人の地形学)」ノルディック・写真センター(オウル、フィンランド) 2002 「Topography of Fear(恐怖の地形学)」リヒットブリック画廊(ケルン、ドイツ)/スクエアホワイエ画廊(ニューキャッスル、イギリス) 「コリレイション」、ウィーン写真美術館、フォトフォーラム・ウエスト(オーストリア) 2003 「Blue Horizon−フィンランドの現代写真」スパイラルガーデンほか(東京) 「GOKANN/五官・五感・互換・語感・語幹―第4回フィンランド芸術トリエンナーレ」京都芸術センターほか(京都) <発表作品> ・ 「青森ウォーター・ウォーク」インスタレーション(写真、地図、カップ、水) ・ 「ウォーター・ウォーク」写真/デジタルカメラプリント(ラムダ) ・ 「発見物」写真/デジタルカメラプリント(ラムダ) ■ Marine KY (マリーン・キイ) [カンボジア/オーストラリア]   私の作品のねらいは、地理的国家という境界を超えてユートピア的な場所を作り出すことにある。これは3年前から続けて来た「難民プロジェクト」と呼んでいる活動に連なるものである。カンボジアに始まり、メルボルンに引き継がれ、ここ青森で展開し、更にこの後タイとの国境近くにあるビルマの小さな街にももらたされる予定である。 1966年 カンボジア、プノンペン生まれ。76年 家族と共にパリに移住。92年 オーストラリアに移住。97-2000年 タスマニア大学版画科修了。2000年 カンボジアに再移住。 移住を繰り返し制限され続けていた彼女のこれまでの生活−分断されたアジアとの絆とヨーロッパでの生活の葛藤など―が反映されたインスタレーションを発表している。これまでは版画制作を中心として活動をしてきていたが、近年は伝統的な芸術家と地元とのコラボレーションによる作品の制作も行っている。また2000年に祖国カンボジアに戻ったことにより、カンボジアの現状を作品化し、第三国での展示・発表も行っている。近作では現地小学校の協力を得て、カンボジアの伝統職人の技とプノンペンに住むホームレスチルドレンの足型とのコラボレーションによる作品を制作、2002年にオーストラリア・ブリスベンで発表した。 本プログラムでは、青森市内の学童たちと共にこうしたコラボレーション作品を制作したいと希望している。 1996 「ドイツ国際版画トリエンナーレ」(ドイツ) 1997 「ミングリング・オブ・カルチャー」オーストラリア・ナショナルギャラリー 「グラフィックアート国際ビエンナーレ」(スロベニア) 1998 「十戒−オーストラリア版画の10年1987−1997」ソウルメトロポリタン美術館(韓国) 1998−99 シテ・インターナショナル・デ・ザール(パリ、フランス) 1999 「エッチング」ロクレ美術館(スイス) 2000 「札幌版画ビエンナーレ」(札幌) 「プレイ:セカンド・カンボジア・ポートレートシリーズ」ギャラリー4A(シドニー) 2002 「インターナショナル・ウィメンズ・フェスティヴァル」(シリア) 「リセント・アクイジション」オーストラリア・ナショナルギャラリー <発表作品> ・ 「桜の花の陰で:帰ることと、呼び起すこと」(子どもたちによる共同制作:コラージュ、モノタイプ)、髪、布、糸、クリップ ・ 「桜の花の陰で:甲羅の中」線刻銀板、ステンレス・コード、レーザー・プリント、エングレーヴィング、布、紙 ■アーティスト・イン・レジデンス・プログラム2004春記録集は希望者に頒布しております。 冊子は無料ですが、送料を負担していただいております。ご希望の方は下記までご連絡ください。 国際芸術センター青森 電話 017-764-5200 ファクシミリ 017-764-5201 e-mail acac-air@acac-aomori.jp →その他刊行物の紹介 |

■アーティスト・イン・レジデンスプログラムのサポーターを募集しています! 上記アーティストの滞在中、あなたも国際芸術センター青森サポーターとして、アーティストとの交流を深めながらスタッフの一員として活躍してみませんか? |

||

| 〈お問い合わせ〉国際芸術センター青森 〒030-0134 青森市合子沢字山崎152-6 Tel.017-764-5200 Fax.017-764-5201 e-mail acac-1@acac-aomori.jp http://www.acac-aomori.jp/ |

|

||||||