チーロの4つの 空気 三原聡一郎

Four Air of Ciro -MIHARA Sochiro

- 日本語

- ENGLISH

イントロ

帰国して、あのじりじりとした日差しを懐かしく思いながら、イタリアでのパフォーマンスで使用したミルを洗っている。白いセラミックの溝は葡萄の紫に、また所々が黄色、緑、そして青く染まっている。レモン、ルッコラに各地の花々だろうか?彼の地で燻してきた有機物の痕跡をぬるま湯で流しながらブラシで優しくこそいでいる。白さを取り戻したミルを拭きながら、プローチダでの皆と最後の夕食の何気ない会話を思い出す― 家で過ごす時間の増えたパンデミック下でしたことは何?―「初めてラグー(ミートソース)をつくったわ」–何てイタリアらしいエレナの解答…!私はというとコーヒーを飲む頻度が増えたので、手挽きのミルにモータを装着し、風味のための超低速回転出来るように自動化したのだった。何となく持っていったこの装置が、イタリアの地でパフォーマンスとして活用されるとは思ってもみなかった。

旅 < AIR < 住

海を越えて久々のアーティスト・イン・レジデンス(AIR)、イタリアは10カ国目。これまでの経験から想像するに一月で4ヶ所移動が続く忙しい滞在制作。テーマ Energy in Ruralの下に農村地帯に向かう私は、有機物と戯れるフレームワークを探すことだけを頭の片隅に、あとは現地で何とかなるだろうと自分を信じて空港に向かった。フライトはウクライナの状況か、航路を大きく北極側に迂回してローマ・ヒューミチーノ空港に。陸路で東へ2時間、アドリア海を臨むアブルッツォ州ペスカーラを経て農と現代芸術の研究所という印象のポリナーリア(Pollinaria)が最初の滞在地だ。そして南下してカンパーニャ州東端のアクイローニアの民俗博物館MEDA、そして同州南西のサン・マルティノVC(San Martino Valle Caudina)でのLiminariaフェスティバルに参加した後、ナポリ湾に浮かぶ離島プローチダ(Procida)開催の伊文化首都への参加、これが今回の流れだ。AIRは、旅以上、定住未満と常に思うが、制作と並行する新鮮な日常が独特の近さを生む。現地で繋がった新しい友人達アミーチの誰かが私の名前を短くチーロ(Ciro)と呼び始めると盛り上がって即定着してしまった。ナポリを強く思い起こす男性名らしく日本から来た地元アーティスト?!の様な響きだったのだろう。何が起こるかはわからない。ふとしたきっかけを貪欲に吸収できる様に、イタリア語入門書を読み、ラップトップは持たないと決めた滞在制作が始まった。

緑、紫、黄そして青

深い緑のオリーブ、濃い紫の葡萄、眩しい黄色の小麦畑、そして「我々の」と呼ばれる野菜の存在、これがこの地の豊かさであり幸せだ!とまず感じたのが最初に滞在したポリナーリアだ。アブルッツォ州の国立公園である山肌に囲まれ、父、母と慕われる壮大な山、グランサッソとマイエッラ両方を眺められる絶景のロケーション。冒頭の4種の農園に囲まれる素敵な家が滞在制作の拠点である。農民の朝は早く5時半に仕事が始まるとのことで、ならば時差ボケは直さずにおいた。空の青白さの変化、雲の厚みと流れを主宰するガエターノ・カルボニ(Gaetano Carboni)氏が眺めては次の流れを伝えてくれる。当日の作業メニュは青空の青さで決まる…。まだだ…いや、まだだ……30分後に開始する!待つこと数日、目の前の小麦畑に雨の降らない数時間を予測して巨大な収穫機を足早に走らせる8月は小麦の収穫期だ。作業は平行して、ワインのコルク栓詰めにエチケット貼り、この大地の葡萄種であるDOCのラベルを張れる誇らしさを少しお裾分けしてもらう。オリーブは青く収穫前だったので、何と祖父の代の旧工場を改修した博物館を見学。ワインの名に冠されるアモロッティ(Amorotti)とは1521年にこの地に移住した一族でガエターノはその子孫と知り、この豊かな風景が数世紀と共にあることを実感できてきた。作業の節目にはPollinariaのアルミドーロ&マニュエラ夫妻の家に総勢20人程が集まる楽しいランチ。アブルッツォならではのキッタラ(パスタ)、にアロステチーニ(羊の串焼き)をアモロッティで乾杯。食後酒はリンドウの根と白ワインでつくる苦味の効いたジェンツィアーノで〆る。アブルッツォ風な美味しい!( è buonoでなく)è buonu!が皆の口からこぼれる。うってかわって農作業が穏やかな時はゆっくりと一人で新作のきっかけを探す時間だった。Pollinariaのオリーブオイルにワイン、収穫したばかりの小麦に野菜を使い、育んでくれた大地を眺めながら深い青空の下で自炊を楽しんだ。

《L’aria del giorno / 本日の空気》

近くに住む新しい友人アレッサンドロ (Alessandro)が数日内に蜂蜜の初採取を行うと聞き参加してみた。蜜蝋をお土産にもらったので、文字通りのEnergy in Ruralを体現する方法を思いつく。湯煎して木綿生地を針金で巻いた芯を加えるとあっさりと蝋燭完成。日々、フィールドで作業をし、気になった有機物を取っておいていた私は、それらを乾燥させ、例のミルで挽いた粉末を蝋燭の熱で温めた陶器にふりかけてみた。じんわり立ち上る微かな香りから、採取した時の状況や、その作物のイメージが香ってくる面白さを感じた。何よりも幾つかを連続で試すことで混ざり合ってぼやけてくるのだが、何とも言えない香りが実際に生成されることに面白さを覚えた。香りはパンデミックでマスクを付けることが多くなったことで、日々日常の実感に無意識に深く関わっているのではないかと推測し近年の制作テーマであった。ポリナーリアのガエターノとパートナーのヘラ への質問で覚えているのが、この地を象徴する香りを一つ教えて?というものだ。要約すると一つ答えるのは難しく…、渾然一体とした香りを季節ごとに感じるという。その日その日の空気が存在し、絶え間ない変化がふと香ることがここの空気を吸い込んで生きる実感の一つなのだろう。こんな、日常のふとした実験と対話を経て、いまここの空気を生成する新作パフォーマンス《L’aria del giorno 》は生まれた。本日の空気とでも訳されるこの言い回しは、レストランのメニュでよく見かける形式から拝借した。組み合わせの妙があるらしく、以降このプロジェクトでは何かとdel giornoを語尾につけるのが流行り始める。ともかくの世界初演!では、先に述べた蜜蝋で自作した蝋燭とソーラパネル駆動でミル挽きを行い、草花や野菜と共に8種の小麦、オリーブの枝、そして葡萄(モンテプルチアーノ種)を夕方の日差しが和らいだ空気に乗せた。その後、現地の研究者、文化プロデューサ、ガエターノに今回の共同キューレター達のレアンドロ・ピサノ、そしてこの日に合流した四方幸子さんとのシンポジウムにて滞在のエピソードとして空を眺める話と感謝を述べて、無事に最初の滞在制作を終えた。

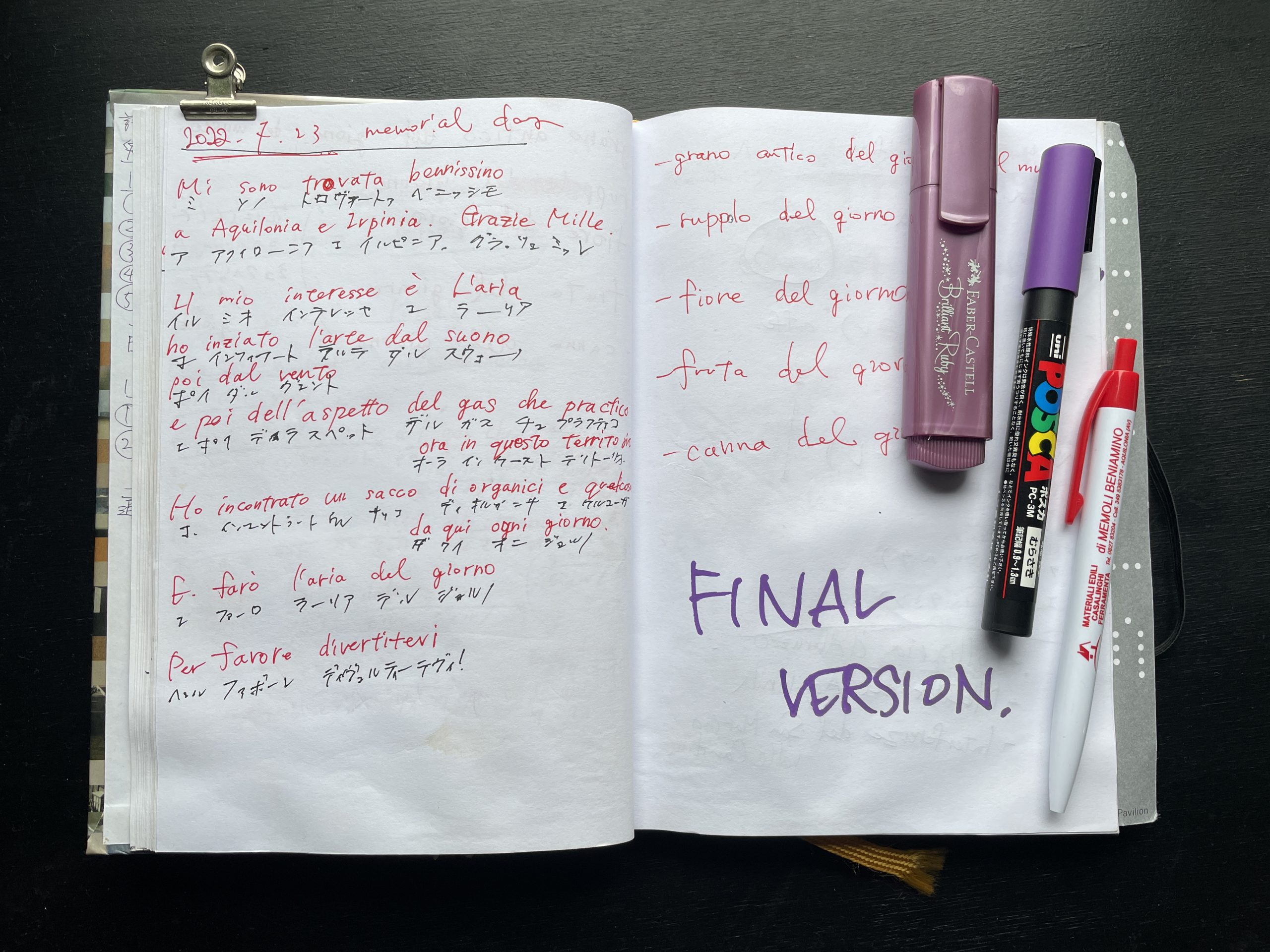

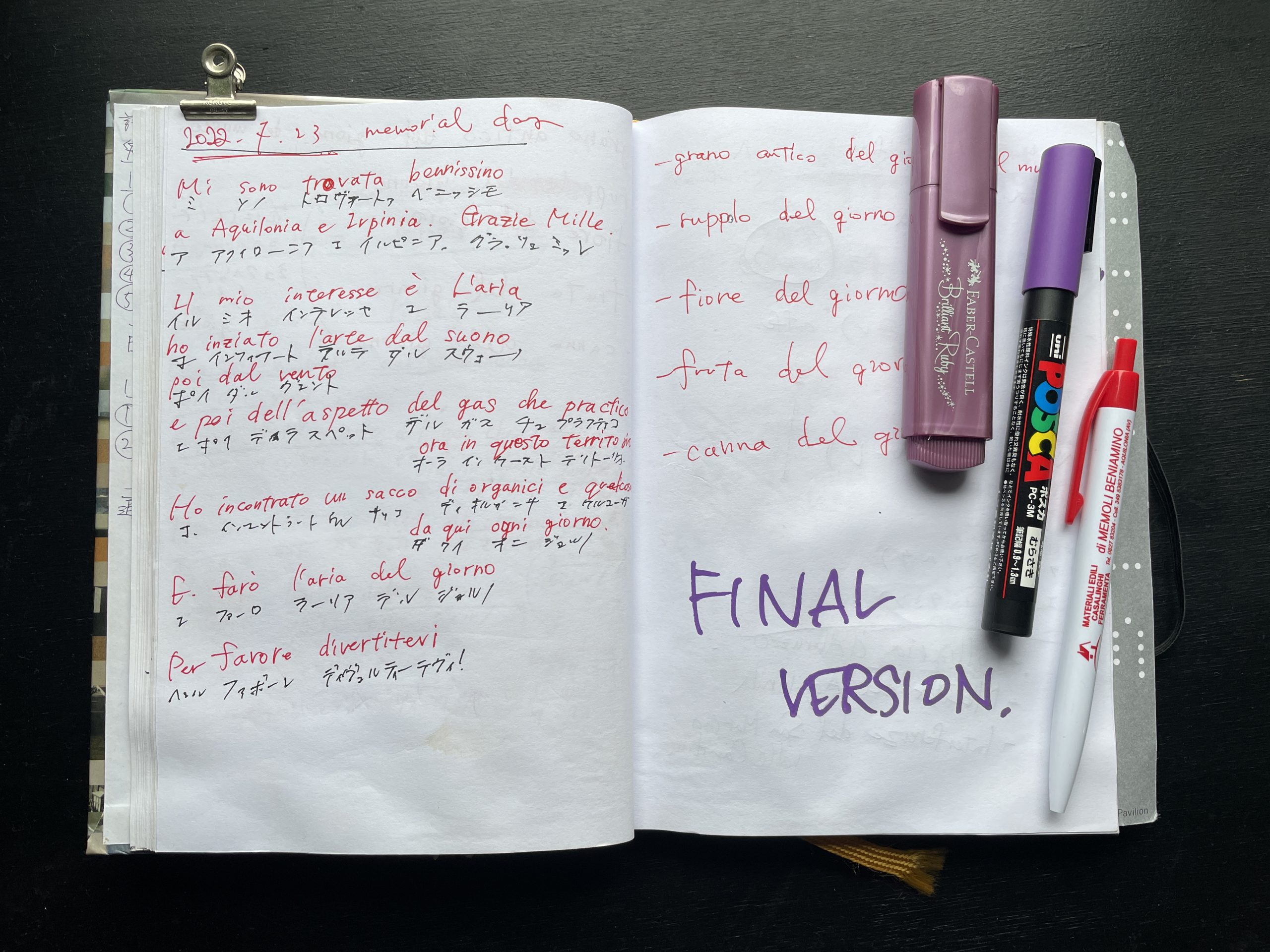

アクイローニアあるいはカルナーラ

翌早朝の出発。早速立ち寄ったバールでレアンドロからカプチーノは熱すぎてはならず、またデニッシュ生地の甘いコルネットの種類の多さを知る。途中イタリアでも特に貧しいという地域を幾つか通り、似つかわしくないドレスの人影や風力タービンの増加に実感してくる。山並みが一段と深くなってきたところで丘を越え突如現れたのが明確なメインストリートのあるアクイローニア(Aquilonia)だ。かつて現地っ子がカルナーラ (Carunar)と呼んだ地震で崩れ去った旧市街から少し離れて位置する。この街の歴史文化を残すべくボトムアップで開設された民俗博物館MEDAに滞在した私は、この街で新しい文化の試みを進めるディレクターの建築家エンゾ・テノール(Enzo Tenore)によるAIRプログラムとして光栄にも2番目に滞在したアーティストだった。彼もイタリアの偉大なバンドAREAのファンであり、インスタレーション《空気の研究》に素晴らしい照明アイデアをもたらした天才だ。博物館では館長のヴィト(Vincenzo Tenore)から鍵を受け、工具が一式揃うラボを制作スペースとして自由に出入りできるように計らってもらった。日々、耳を慣らすためにラジオを流しながらパフォーマンスのブラッシュアップを進めた。実はポリナーリアで準備しつつも出来なかったことがある。パフォーマンス冒頭にイタリア語で語ろうとテキストは用意していたのだが、初めて挑む香りのパフォーマンスに集中するためにスキップしたのだ。なのでイタリア語で語る余裕を得る為に、セットを改良し予行演習をラボで行った。有機物を引き続き探すべく、会うたびにチーロ!と軽快に呼ぶヴィト (Vito Di Prenda)とカルミネ (Carmine Solazzo)、隣街のビザッチャに住むカルメ (Carmela)が近隣のモンテヴェルデ、ビザッチャ市街、サン・ピエトロ湖を案内してくれ彼らの友人や市長さん!とも合流して楽しみながら道中ね有機物を摘んでは集めていった。イタリア語の会話、もちろん文法詳細はわからないが、何故か感覚として言葉を超えたものを把握できる様な気がした。ラテン語の響きが好きだし意味も少しは推し計れるのでパフォーマンスのためにも耳はよく澄まして聞いておいた。かつて大地震のあった日付が滞在最終日で2回目の《L’aria del giorno》をイタリア語で無事にこなし、エンゾ、レアンドロそして四方さんとのラウンドトークを無事に終えた。トークはこの博物館の創設にも関わったパトリシア (Patrizia Ramundo)の通訳を借りたが、自分でdeeplを駆使したイタリア語に関しては、そのままで良いと煽てられた。一歩一歩、新しい作品がその地で肉付けされて完成されていく様な、初めての滞在制作の形式だった。

相性や組み合わせでない調和

翌日、レアンドロの住むサン・マルティノVCへ。途中あのタウラージのワイン畑をハイウェイ越しに眺めながら、モンテヴェルデ訪問を共にしたフランチェスコの車で送ってもらうと、葡萄と無花果の木に包まれたイタリアらしい素敵な家に到着した。ワインの話をよくしているのか、翌日にサンティゥオーリオ(Santiuorio)というワイナリーを紹介してもらった。オーナーのエルミニオ・コヴィーノ(Erminio Covino)氏が出会うなり試飲させてくれたのだが、口に拡がる圧倒的な存在感に圧倒され、私は即座に一つの提案をした。明日、一緒に働きたい!と。驚きつつも笑いながら朝早いけど何時に来れる?と聞かれたので(時差ボケを治してないので)5時半!と即答したら少しの間をおいて7時半集合に。その日は同じくフェスティバルに参加するアーティスト達とディナーを済ませて早々と就寝した。翌朝到着すると、まずカフェに連れて行ってくれた。カプチーノにサクサク生地が美味しいナポリ名物スフォッリァテッラを口に放り込んだら、真っ赤な帽子と鋏を渡された。さあいよいよフィールドへ。本日の作業はトリミング。ワインの樹の生育具合を見て、伸び過ぎた枝を切りつつ適度にワイヤーに絡ませる。相当な日差しの中でひたすら枝葉との対話。何回かの休憩を挟むので昨日のワインを思い出しながら「アビナメント」って何?と聞いてみた。「我々の」ワインは強いと、でもそれは「我々の」野菜や肉と共にあるからなんだと。話が続くうちに初めて、ペアリング、マリアージュとは別の軸にあるアビナメントが理解できてくる様に思えた。マリアージュは相性だ、そして自由な組み合わせのペアリングは非常に現代的だ。その二つとも異なり、強い存在感を拮抗させるアビナメントはその地の恵みを統合的に味わう究極の均衡かもしれない。午前はワイン畑、午後はじゃがいもを獲った我々は、昼も夜も野菜からプロシュートまで全て自家製でつくられた料理をSantiuorioと共に頂いた。これがアビナメントか!と身をもって体感する貴重な一日だった。

さて《L’aria del giorno 》では生成された空気をナイロンバッグに封じて終えているのだが、中に何か現地の当日のラベルとして記されているものを入れたいと思っていた。その日のローカル紙の日付を切り取って入れるアイデアを思いついていたが、このサン・マルティノVCでは入手することが出来たのだった。そして有機物については準備万端だった。土のワークショップで行われたハイキングに参加し、山歩きからたっぷりと有機物を仕入れておいた。地元でも知る人ぞ知る滝とその源流を歩く道程では、この灼熱の夏に最高のリフレッシュだった。LiminariaそしてInterferenzeはそれぞれ広義の非中心的な、聴覚文化に照準を合わせたプログラムを展開し、シンポジウムからパフォーマンスまで充実したプログラムが展開された。新しい友人もふるい友人も繋がる。繊細に気流を扱うフェリックス・ヘスの活動との類似を真っ先に指摘してくれたフランチェスコ・ベルガモ氏、非常に共通の友人の多いファビオ・プレッタ、Walking from scoresというプロジェクトを行うエレナ・ビゼルナ(Elena Biserna)達とサウンドウォークを、そして何と2006年のトランスメディアーレ以来にアレクサンドロ・ルドビコ(Alessandro Ludovico)氏との再会を楽しんだ。

レモン、そして野生のルッコラの島へ

明朝、レアンドロの車に、エレナ、四方さんと乗り込みナポリを経由し今年の伊文化首都のプローチダ島へ。ナポリ港からは高速フェリーで30分。真っ青な海にカラフルなパステル調の建物が連なるまさに風光明媚な小島へ到着。しかしこの日はタイトだ。アパートに荷物を置き即会場へ向かうと見渡しの良い高台ではないか。眩しい夕日を浴びながら、早速パフォーマンスキットをセッティングする。今回は散策の余裕はないので、これまでの各地の有機物を使う予定だが、覗いてくる人やスタッフに、名産のレモンや有機物の話をすると、突然傍を指さされた。野生のルッコラを試しに食すとスパイスの様に舌が熱くなった後、ゴマの様なまったりした甘味の後に青臭さがくる。これは使おう!と決めた時に、ありがたいことに好意によりレモンが到着!この2つさえあれば準備万端。我らのキュレータ2人とProcida2022のディレクターであるアゴスティーノ・リータノ(Agostino Riitano)と共にプロジェクトについて話した後、《L’aria del giorno / 本日の空気》を実行。イタリア語のイントロに慣れてきたかも知れない。そして4回目で初めて空気をきれいに密封することが出来たのだった。四つ目の空気だ。不可算名詞だが、複数形のarie(空気)だろう。翌日夕刻にはインスタレーション《空気の研究》の展示が始まる。旧教会の高い天井が美しく、見晴らしの良い屋上を見つけ順調にセンサしたところで、突然、メディアアートならではの洗礼を受けた。怪しい挙動の電源装置を掴んだ私の手を230Vが離さず、突然のさようならを告げられた。離島にも関わらずテクノシャンのサルバトーレ (Salvatore Cosentino)は冷静沈着だった。彼に救われた私の芸術はメメントモリの紋様タイルの上をふわふわと行き来する、何とも神秘的な光景であった。

集まってくれた人達と作品について語った後、達成感と共に会場を後に。私はもう1泊するのでレアンドロ、エレナ、そして四方さんを送る為に港へ。まだ時間があるのでピッツェリアに。もはや親類の様に何気ない話題が続く。家で過ごす時間の増えたパンデミック下でしたことは何?ー「初めてラグー(ミートソース)をつくったわ」ー長い様であっという間の滞在制作が終わった。展示にパフォーマンスを4連続、それぞれの状況を楽しみながら、これまでで最も美味しく人懐っこい滞在制作だった気がする。大きなトラブルもなく、少々の心配はあったが全てうまくいった気がする。

エナジーインルーラル

この後、私はせっかくのイタリア滞在なので、ボローニャにモランディ、ベネチアにビエンナーレ、そしてトリノにアルテポーヴェラを見に行った。途中のモデナとバローロも良い思い出だ。イタリアでの故郷のようなアブルッツォそしてカンパーニャにまたすぐに戻りたいし、アルプスにサルディーニャ、プーリアにシチリアそしてフィレンツェにも行く機会をすぐにでも見つけたい。そして更に今回イタリアの友人がそうしてくれた様に、自分も日本でマイクロレジデンスを行える制作拠点を持ちたいかもしれないと感じた。エナジーインルーラル、それは現代の枠組みを相対化する様な思考ではなく、一個人が生きる大地との基本的なつながりを感じることだろう。毎朝、スプーン一杯から口に広がる香りが土や踏み心地を想起させる、雄弁な我々のオリーブオイルを食べるという、かつてのイタリアの習慣をまた試しに行きたいなと思っている。

-

三原聡一郎MIHARA Soichiromore

1980年東京生まれ、京都を拠点に活動中。世界に対して開かれたシ ステムを提示し、音、泡、放射線、虹、微生物、苔、気流、土そして電子など、物質や現象の「芸術」への読みかえを試みている。2011年より、テクノロジーと社会の関係性を考察するために空白をテーマにしたプロジェクトを国内外で展開中。2013年より滞在制作として北極圏から熱帯雨林、軍事境界からバイオアートラボまで、芸術の中心から 極限環境に至るまで、これまでに計8カ国12箇所を渡ってきた。 主な個展に「空白に満ちた世界」(クンストラウム・クロイツベルク/ベタニエン、ドイツ、2013/京都芸術センター、2016)、グループ展 に、第11回恵比寿映像祭(東京都写真美術館、2019)、札幌国際芸 術祭2014(芸術の森有島旧邸、2014)、「サウンドアート芸術の方法 としての音」(ZKM、ドイツ、2012)など。展覧会キュレーションに 「空白より感得する」(瑞雲庵、2018)。共著に『触楽入門』(朝日出版 社、2016)。アルス・エレクトロニカ、トランスメディアーレ、文化庁 メディア芸術祭、他で受賞。プリアルスエレクトロニカ2019審査員。 NISSAN ART AWARD 2020ファイナリスト。2022年よりイベント「3 月11日に波に乗ろう」を共同主催。また、方法論の確立していない 音響彫刻やメディアアート作品の保存修復にも近年携わっている。

Intro

Having gone back to Japan and remembering the scorching sunlight in Italy, I am washing the mill that I used for my performance there. The white ceramic grooves are tinted purple with grapes, and there are yellow, green, and blue here and there. Lemons, arugula, and flowers from around the region? I gently brush away with lukewarm water traces of the organic matter that I oxidized there. Wiping the mill that turned white again, I remember the casual conversations that we had at the last dinner in Prochida. I asked them, “What did you do during the pandemic when you had a lot of time at home?” And Elena answered, “I made ragù (meat sauce) for the first time.” What a typical Italian! As for me, I came to drink coffee more often, so I installed a motor on a hand mill so that it rotated very slowly for flavor. I never dreamt that this device that I brought with me would be useful in my performance in Italy.

Travel < AIR < Habitat

It has been a while since I crossed the ocean to participate in an artist-in- residence (AIR) program, and Italy was the 10th country for me. As I suspected from my past experiences, this would be a busy residency with four stops in one month. I was headed for rural areas under the theme of “Energy in Rural (EIR)” and was determined to look for a framework for playing with organic materials in mind. The rest would be taken care of locally, I thought, and left for the airport. The flight took a major detour to the Arctic side of the route, probably due to the situation in Ukraine, to the Rome Fiumicino Airport. I traveled two hours east by land via Pescara in Abruzzo overlooking the Adriatic Sea and arrived at Pollinaria where I stayed, which gave me the impression of a research institute of agriculture and contemporary art. My itinerary said that then I would move down south to visit the Folklore Museum MEdA in Aquilonia at the eastern end of Campania, and the Liminaria Festival in San Martino Valle Caudina, southwest of Campania. Then I would go to Procida, a remote island in the Gulf of Naples, where the Italian Capital of Culture was held. I always feel that AIR is more than a trip and less than a permanent residence. A fresh daily life in parallel with the production process generates a unique sense of proximity. Someone among my new friends (amici/amiche) that I made locally started to call me Ciro (short of Soichiro) and it became my nickname right away. I heard that it was a very manly name that reminded them of Naples, so it must have sounded like a local artist from Japan. You never know what will happen. I read an introductory 2 Italian language textbook and decided not to carry my laptop so that I could greedily absorb any opportunity that came my way.

Green, Purple, Yellow and Blue

Deep green olives, dark purple grapes, dazzling yellow wheat fields, and the presence of vegetables called “ours,” that is the richness and happiness of this land! I felt that way in Polinaria where I first stayed. Surrounded by mountains of a national park in Abruzzo, I had a spectacular view of both Mt. Gran Sasso and Mt. Majella, the magnificent mountains adored as father and mother. A lovely house surrounded by the aforementioned four farms was the base for my residency. The farmers got up early and started to work at 5:30 a.m., so I did not try to get over jet lag. Gaetano Carboni, who presided over the residency, looked at the changing blue color of the sky as well as the thickness and flow of the clouds and told me what was coming next. The menu of the work for that day was determined by the blueness of the sky. He said, “No, not yet. No…no. You’ll start in 30 minutes!” After a few days of waiting, they were running the giant harvesters on the wheat fields in front of us, predicting a few hours without rain. August is a wheat harvest season. People were corking the wine and sticking labels side by side. I was given a little bit of an honor of labeling the DOC (Italian wine classification system). The olives were green and not matured, so I visited the museum that was renovated from his grandfather’s old factory. The name Amorotti crowned in the wine’s name was from a family who moved there in 1521 and Gaetano was their descendant. I could feel that the rich scenery was there for several centuries. In between the work, I was invited to a lunch with about 20 people at the Almidoro and Manuela couple in Pollinaria. We toasted Amorotti wine to Abruzzo's typical chitarra (pasta) and arrosticini (spit- roasted lamb). The after-dinner drink was bitter genziana made with gentian root and white wine. Delicious Abruzzo-style! Everyone was saying “è buona!” (not “è buono”). When the farm work was slow, I took my time to look for inspiration for my new work. With Pollinaria olive oil, wine, freshly harvested wheat and vegetables, I enjoyed cooking under the deep blue sky while looking at the earth that nurtured them.

L’aria del giorno / Air of Today

A new friend of mine, Alessandro, who lived nearby, told me that he would be doing his first honey collection in a few days. He gave me some beeswax as a souvenir, so I thought of a way to literally embody Energy in 3 Rural. I heated the beeswax in a water-bath, put a wick made of cotton wrapped with wire, and a candle was easily made. I worked in the field every day, picked and kept organic materials that I liked. I dried them, ground them in the mill and sprinkled the powder onto an earthenware that I heated with the candle I made. A rising smell reminded me of the situation when I picked it up and found it interesting that the image of the crop was in the scent. I tried several things in succession and the smells were blended and became blurred, but it was interesting that undescribable scent was actually generated. As we wear masks often due to the pandemic, I suspected that a smell was deeply and unconsciously related to our daily perceptions, so I made it a production theme in recent years. One question I remember asking Gaetano and his partner Hera in Pollinaria was “Can you tell me one scent that symbolizes this place?” In summary, it was difficult for them to pick one smell. They smelled a harmonious whole in each season. There was the air of the day, and a ceaseless change in the smell must be one of the perceptions of breathing in the air there. Through such subtle experiments and dialogues in daily life, I made my new performance “L’aria del giorno” to generate air here and now. I quoted the phrase that I saw often in a restaurant menu. These seemed to be a good combination and I made it popular to put “del giorno” in this project ever since. In its world premiere, I used a candle I made from beeswax and the mill powered by a solar panel, and generated smell of wildflowers, vegetables along with eight kinds of wheat, olive branches, and grapes (Montepulciano) out to the air in the sunlight-softened evening. Later that day, I participated in a symposium with local researchers, cultural producers, Gaetano, Leandro Pisano among the co-curators of this project and Shikata Yukiko who joined us that day. I talked about observing the sky as an episode of my stay and expressed my gratitude to wrap up my first residency production.

Aquilonia or Carunar

I departed early the next morning. At an Italian bar (coffee shop) that we dropped in right away, Leandro told me that cappuccino should not be too hot and I learned that there were so many kinds of sweet cornetto of Danish pastry. On the way, we passed through some of the poorest areas in Italy, and I noticed people in inappropriate dresses and an increase in the number of wind turbines. As it became mountainous, we drove over the hill and Aquilonia suddenly appeared with obvious main streets. It is located a little far from the earthquake-stricken old town called Carunar. I stayed at MEdA, the museum of ethnology that was opened by bottom-up efforts to preserve its history and culture. I was luckily the second artist who participated in the AIR program that was implemented by architect Enzo Tenore, the director of the city’s new cultural experiment. He was also a fan of the great Italian band AREA and was a genius who brought 4 the brilliant lighting idea to my installation “Study of Air.” Vito (Vincenzo Tenore), the museum's director, gave me the keys to the museum and arranged for me to have free access to his fully-equipped lab as a working space. Every day I played the radio to familiarize my ears as I brushed up my performance. Actually there was one thing I could not do in Pollinaria which I had prepared beforehand. I intended to speak in Italian at the beginning of the performance and had a text prepared, but skipped it in order to concentrate on my performance of scent for the first time. So, to be prepared to speak in Italian, I improved the set and did a rehearsal at the lab. As I wanted to continue to look for organics, Vito di Prenda who called me “Ciro!” cheerfully every time I met him, Carmine Solazzo, and Carmela who lived in Bisaccia, the neighboring town, showed me around in Monteverde, Bisaccia, and Lake San Pietro. Their friends and the mayor joined us picking up organics along the way while having fun. I did not understand grammar and the details of their conversations in Italian, but for some reason, I felt as if I could grasp something beyond words. I liked the sound of Latin, and I could guess some of the meanings, so I kept my ears open to get ready for the performance. The anniversary date of the great earthquake was the last day of my residency. I successfully performed “L’aria del giorno” for the second time in Italian and finished the round talk with Enzo, Leandro, and Yukiko. The talk was interpreted by Patrizia Ramundo, who was also involved in the founding of this museum, but I was flattered to leave my Italian as it was, which I managed while using DeepL. My new work seemed to be fleshed out step by step, which was a kind of format at residency production that I experienced for the first time.

Harmony, not compatibility or combination

The next day, we drove to San Martino VC, where Leandro lived. Francesco who joined my trip to Monteverde gave me a ride and I saw the Taurasi vineyard from the highway. We arrived at a nice Italian-style house surrounded by grapes and fig trees. As we talked a lot about wine, he introduced me to a winery called Santiuorio the next day. The owner, Erminio Covino, let me taste the wine as soon as we met. Its taste was overwhelming and I immediately made a request saying, “I want to work with you tomorrow!” Surprised and smiling, he asked me what time I could come, and I immediately answered “5:30!” as I had not overcome the jet lag. He agreed to get together at 7:30. That night I had dinner with other artists participating in the festival and went to bed early. The next morning, he brought me first to a café and we had cappuccino and crispy sfogliatella, a Neapolitan specialty. Then he gave me a red cap and scissors. Then we were headed out to the field to do the trimming. We observed the growth of the wine trees and trimmed the branches that had grown too long, twisting them around the wires appropriately. Under the scorching sunlight, we continued to have dialogue with the branches. After 5 a few breaks, remembering yesterday's wine, I asked him what “Abbinamento” was. “Our wines are strong,” he said, but it was only because they were accompanied by “our” vegetables and meats. As our conversation went on, I seemed to have understood the difference between abbinamento and paring or mariage. Mariage is chemistry, and pairing of free combination is very modern. Different from the two, abbinamento has two strong tastes compete with each other. It might be the ultimate equilibrium to taste the crop of the region in an integrated manner. After a morning in the vineyards and an afternoon digging potatoes, we were treated with Santiuorio for lunch and dinner with everything from vegetables to prosciutto made at home. It was a precious day for us to experience what abbinamento was firsthand.

Usually “L’aria del giorno” ends as I seal the generated air in a nylon bag. I was thinking of putting some label inside, something local and from that day. I had an idea of cutting the date from the local newspaper and putting it in, and I could get a copy at San Martino VC. I was stocked up for organics as I had gone on a hike in a workshop on soil and picked up a lot of organics from the mountain. It was perfectly refreshing in the scorching summer heat to walk to the waterfall and upstream toward the source of the river. The programs at Liminaria and Interferenze respectively focused on auditory culture, which was decentralized in a broad sense, and they were productive from symposium to performance. New and old friends were connected. Francesco Bergamo was the first to point out the similarities between mine and the work of Felix Hess, who handled air currents with subtleties. Fabio Perletta and I had many friends in common. I enjoyed a sound walk with Elena Biserna, whose project was “Walking from scores.” I also had the pleasure of meeting Alexandro Ludovico, whom I had not seen since Transmediale in 2006.

Lemons and to the island of wild arugula

The next morning, we got on Leandro’s car with Elena and Shikata-san to go via Naples to the island of Procida, this year's Italian cultural capital. From the port of Naples, it was a 30-minute high-speed ferry ride. We arrived at the scenic islet, with the bright blue sea and colorful pastel buildings. The day’s schedule was tight. I left my luggage at my apartment and was headed immediately for the venue, which was located on a hill with a great view. I set up my performance kit while taking the radiant setting sun. I did not have time for a walk this time, so I planned to use organic products from all the places I had been, and when I talked about the famous lemons and organic products to the people peeking in and the staff, they suddenly pointed out to the side. I tried wild arugula, and it tasted hot and spicey, then mildly sweet like sesame followed by grassy smell. I immediately decided to use it, and then lemons arrived by courtesy of a friend. I was all set with these two. After talking about the project with 6 our two curators and Agostino Riitano, director of Procida2022, I performed “L’aria del giorno / Today’s Air.” I might have gotten used to the introduction in Italian. And for the fourth time, I was able to seal the air nicely for the first time. Air is an uncountable noun, but it must have been the plural form “arie” (air). In the early evening the next day, the installation of “Study of Air” would be on exhibit. The high ceiling of the old church was beautiful and I found a rooftop with a good view, so I installed a sensor. Then I suddenly got a shock peculiar to media art. When I grabbed the oddly operating power supply, my hand got stuck with 230V and it went good-bye. Despite the fact that I was on a remote island, my work was saved by technophile Salvatore (Salvatore Cosentino) who remained calm. My work moved back and forth floating on the memento mori-patterned tiles, and it was indeed a mysterious scene.

After talking about my work with those who had gathered, I left the venue with a sense of accomplishment. I went to the port to drop off Leandro, Elena, and Yukiko as I was staying one more night. We still had some time left, so we went to a pizzeria. We continued to talk casually like relatives. I asked, “What did you do during the pandemic when you had more time at home?” The answer was “I made ragù (meat sauce) for the first time.” My residency production was finished in a flash although it seemed long at first. I conducted exhibitions and performances four times in a row, enjoying it each time and they were the most delicious and friendly residency production I had ever experienced. There was no major problem, and although I had a little worry at the beginning, all seemed to have gone well.

Energy in Rural

Because I was staying in Italy, I went to see Morandi in Bologna, Biennale in Venice, and Arte Povera in Turin. I also made fond memories in Modena and Barolo on the way. I wanted to return soon to Abruzzo and Campania that seemed like my hometowns in Italy, and I would want to find a chance to visit the Alps, Sardinia, Puglia, Sicily, and Florence. As my Italian friends did for me this time, I might want to have a production base in Japan where I could conduct a micro-residency. The idea of “Energy in Rural” is not relativizing the contemporary framework. It enables a person to have a basic connection with the earth where one lives. Every morning, flavor that spread in my mouth from one spoonful reminded of the earth and how it felt like to step on it. I would love to try again the old Italian custom of eating our eloquent olive oil.

-

MIHARA Soichiromore

Mihara was born in Tokyo, Japan in 1980. Based in Kyoto. He creates open systems engaged with the world that employ a wide range of materials and phenomena such as acoustics, foams, radiation, rainbows, microbes, moss, air streams, soil, humidity and electrons in order to reinterpret them as art. Since 2011, he has been involved in the Blank Project, which examines the relationship between technology and society, both in Japan and overseas. Since 2013, he has been participating in a series of artist-in-residencies in 18 locations in 9 countries, from the Arctic Circle to tropical rainforests, from military borders to bio-art labs, from the center of art to extreme environments. He has won awards including at Ars Electronica, Transmediale, and the Japan Media Arts Festival, and was on the jury of the Prix Ars Electronica in 2019. Since 2022, he has co-organized the event “Ride the Waves on March 11th”. In recent years, he has also been involved in conservation and restoration of sound art and media art for which methodologies have not yet been established.

http://mhrs.jp

関連プログラム

-

エナジー・イン・ルーラル2022 イタリア滞在制作Energies in the Rural 2022 Residency program in Italy2022年7月-8月July to August, 2022

- AIR

-

エナジー・イン・ルーラル2022 イタリア滞在報告会Energies in the Rural 2022 Report Talk of residency in Italy2022年11月27日(日)8:00-10:00(CET) /16:00-18:00(JST)November 27(Sun) 2022, 8:00-10:00(CET) /16:00-18:00(JST)

- AIR

- レクチャー/トーク